Auf Grund der Datenschutzverordnung, 25.05.2018, verzichte ich auf Verlinkungen auf andere Webseiten. Alternativ markiere ich die Schlagwörter fett.

Möchtest du meinen Blog 1x wöchentlich oder 1x monatlich abonnieren, schreibe mir andrea@a-streit.de..

31.12.2025 Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Ein letztes Mal an der Kreidetafel stehen, zeichnen und Gäste animieren, mitzumachen. Der Markt schließt heute Nacht. Eine Marktsaison endet. Ob es sich für die Händler gelohnt hat, weiß ich nicht. Ich bin froh, dass sich mein beruflicher Auftrag auf zwei Stunden beschränkt und ich mich dann dem Silvesterfest widmen kann: Essen und trinken. Sich einen Platz suchen, wo ich einen guten Blick auf das Feuerwerk habe, das vom Dach des Konzerthauses auf dem Gendarmenmarkt in die Luft gebracht wird. Nach dem das vollbracht ist treffe ich und Brigit Bardot, die mich begleitet, Andrea und ihre siebenköpfige Silvestergruppe. Zusammen tanzen wir, schlürfen Glühwein und Sekt. Wir sind unanständig vergnügt. Die Leichtigkeit, die ich verspüre, kommt daher, das unsere Verbindung nur an Silvester besteht.

Happy New Year! Allen und mir.

30.12.2025 Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt

29.12.2025 Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt

28.12.2025 Pittiplatsch und Deutsche Theater

Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt an der Kreidetafel die Märchenwaldfigur Kobold Pittiplatsch, den ich auch am 13.12.2024 (siehe Blogeintrag) mit seinen Freunden an die Kreidetafel des Marktes platzierte.

Anschließend gleich zum Deutschen Theater gefahren, um mit Nancy H. das Stück Halts Maul, Kassandra!, nach Texten und Liedern von Thomas Brasch, in der Regie von Thomas Kühnel und Jürgen Kuttner zu sehen. Fragmentarisch, manövriert sich das Theaterstück am Leben des Thomas Brasch entlang, der als deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur, Dramatiker und Lyriker in die Geschichte der Deutschen Literatur des 20 Jahrhunderts eingeht. Sechs Darsteller, zwei Frauen, vier Männer, in schönen Kostümen auf einer Bühne, die durch ein zylinderhaften betonfarbenes Monstrum dominiert wird, das auch zur Projektion von Filmbilder dient. Im Bauch des Monstrums ist ein zu zwei Seiten durchgängiges Rechteck mit Gefälle eingearbeitet, dass die Darsteller auch als Spielfläche nutzen. Das Stück ist temporeich, witzig, leicht und tiefsinnig. Gern hätte ich einige gesprochene Worte – mir Wort für Wort gemerkt. So hieß es z.B. „Er (Brasch) lebte auf der Mauer, nicht rechts oder links davon“. Auch einige choreographische Einfälle hätt´ ich gern mittels einer Repeat-Taste mehrfach sehen wollen, wie die Szene mit der Engelprojektion, die ihn übergroß erscheinen ließ.

Über Thomas Brasch weiß ich nicht viel. Ich vermute, es hat mit seiner Ausreise aus der DDR im Jahr 1976 zu tun. Ich ging noch brav in die Schule. Spielte Völkerball, blinde Kuh und Topfschlagen. Ich war zu jung. Seinen Mentor Heiner Müller kannte ich dagegen sehr wohl. Er blieb in der DDR.

Das Stück, das keiner klassische Dramaturgie folgt: wie Einführung der Charaktere und dem Handlungsort, steigender Handlung mit Hindernissen und Konflikten, weiter zum Höhepunkt und der abfallenden Handlung bis zur Auflösung des Konflikts hat mich dennoch vergnüglich gestimmt. Was mir so wichtig ist am Theater, dass die Darsteller spielen wörtlich nehmen, das die Bühne ein Bild ist, das die Landschaft des Stücks wie ein gemaltes Gemälde abbildet.

Auch hat mich das Stück auf die Person Thomas Brasch neugierig gemacht, was auch nicht selbstverständlich ist.

Fazit:

Chapeau! Kleine Kritik an die Szene, in der die Darsteller von Brasch Lyrik zitieren. Brasch hätte seinen Mentor Heiner mehr auf die Finger gucken sollen.

27.12.2025 Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt

Bei bedeckten Himmel um 2-3 Grad Celsius zeichne ich Lebkuchenmännchen, an der Kreidetafel des WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt. Brigitte Bardot kommt mich besuchen, was wir für ein gemeinsames Foto nutzen.

25.12.2025 Neues Haus des Berliner Ensembles

Mit Brigitte Bardot sehe ich das Theaterstück Herkunft, in der Regie von Stas Zhyrkov, im Neuen Haus des Berliner Ensembles. Theater am Weihnachtsfeiertag ist eine schöne Tradition, die ich schon mit meiner Mutter pflegte. Aber über diese Inszenierung zu schreiben nicht wert. Großes Problem, das Stück ist auf Grundlage des gleichnamigen Romans „Herkunft“ von Saša Stanišić entstanden. Das ist, als wollt ich aus einer schönen Malerei nun eine Bronzestatur erschaffen.

Fazit: Monologisierende Figuren. Spielen nicht, sprechen nur. War wie Hörbuch hören. Bin eingepennt, Brigitte auch.

24.12.2025 Weihnachtsoratorium

In diesem Jahr begebe ich mich mit Brigitte Bardot zur Christvesper mit Auszügen aus dem Weihnachtsoratorium von Johannes Sebastian Bach. Ich bin ganz hin und weg, jedes Mal wenn der Chor oder die Bläser einsetzen. Die Predigt des Pfarrers zur Heiligen Nacht war leider nicht genauso berührend. Anschließend gab´s den traditionellen Kartoffelsalat und die Wiener Würstchen und ein Haufen Lebkuchen und Dominosteine bei eben der Selben schönen Musik auf CD Tonträger.

23.12.2025 Adventszeit, schönste Zeit

22.12.2025 100 Jahre Walter Womacka

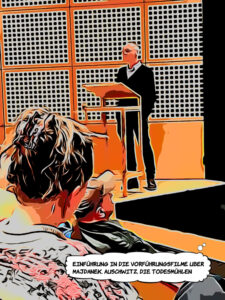

Anlässlich des 100. Geburtstag führt die Helle Panke e.V. vier Filme des bekannten und einflussreichen DDR Künstlers Walter Womacka´s auf. Der Maler und Künstler begegnete mir schon als Kind in der Ausgabe meines Leseschulbuches. Mit meinen Umzug 1993 nach Berlin begegnete mir Womacka vor allem im Großformat in Form des Mosaikfries am Haus des Lehrers. Obgleich der Künstler auf mein eigenes Künstlerleben keinen bewussten Einfluss nahm, fühlte ich mich ihm verbunden.

Während der Filmvorführung werde gezeigt: Bild aus hunderttausend Steinen (DEFA, 1959), Ein Fest für die Augen (Fernsehen der DDR, 1984), Verewigt (BR/MDR, 1994) und Farbe bekennen. Der Maler Walter Womacka (MDR, 2003). Darin sieht man den Künstler in seinem Atelier, bei der Gestaltung des Wandmosaiks Unser neues Leben, von 1959, Rathaus Eisenhüttenstadt, beim Spaziergang mit Enkel und Ehefrau u.a.

Schnell nehme ich ihn durch die Filmbeiträge als Arbeitsmaschine wahr. Neben seiner Tätigkeit als Rektor der Kunsthochschule Weissensee arbeitete er an seinem malerischen und grafischen Werk und Schuff zu dem noch die Gebäude gebundenen Monumentalwerke, die heute noch Stadtbilder in Ostdeutschland prägen.

Meine Kritik an seinem Werk gilt dem Umstand, dass er seine Handschrift immer mal änderte je nach Einflussnahme anderer Stile. So erkenn ich Picasso wie Kubisten bspw. in einigen seiner Arbeiten. Das mag engstirnig wirken, aber ich will dann doch Womacka sehen, wenn Womacka es geschaffen hat.

Links: https://www.defa-stiftung.de/filme/filme-suchen/walter-womacka/

Nachlese bei NDR Mediathek: Walter Womacka „Am Strand“ – Die Geschichte eines Gemäldes

19.12.2025 Zeughauskino

Im Dokumentarfilm Sperrmüll im Zeughauskino Berlin-Mitte begleitet die Regisseurin Helke Misselwitz vom Frühsommer 1989 und März 1990 den Ostberliner Jugendlichen Enrico. Er ist Mitglied der vierköpfigen Punkband „Sperrmüll“. Weggeworfene Utensilien nutzen sie als Schlagzeuge, die einen aggressiven, harten Sound machen. Die Texte der Songs schreibt Enrico selbst. Die Texte der Songs schreibt Enrico selbst. Der Zuschauer erfährt, dass er Musik machen will, und dass seine Mutter ihn dabei unterstützt. Sie selbst hatte früher eine Gesangslaufbahn vorgesehen, doch eine Schwangerschaft ließ diesen Traum in weite Ferne rücken. Die Kamera begleitet Enrico auch zu Demos und Protesten in der Gethsemanekirche, Berlin-Prenzlauer Berg, im Herbst 1989, sowie zur Volkskammerwahl der DDR am 18. März 1990.Während seine Mutter den Westberliner Heinz Richter Heiratet und mit der jüngeren Tochter nach Westberlin ausreist, bleibt Enrico der DDR verbunden. – Er bleibt, macht Musik. Schließt sich einer neuen Band an, nun als Gitarrist. Als die Mauer fällt, wünscht er sich, dass die DDR autonom bleibt.

Ich erkenne in seiner Suche nach Orientierung in dieser besonderen Zeit auch mich selbst.

Fazit: Daumen hoch.

15.12.2025 Atelier

14.12.2025 Bunkeranlage im Volkspark Humboldthain

Mein sonntäglicher Ausflug führt mich in den Volkspark Humboldthain, zur Hochbunkeranlage mit Flakturm. Ich mache einige Fotos von der Anlage mit meiner Spiegelreflexkamera. Ein Mann mit einem Teewagen verkauft Getränke. Außerdem läuft von seiner Musikanlage über Lautsprecher weihnachtliche Musik mit englischen Texten. Ich schwinge meinen Körper zu den verschiedenen Rhythmen und fühl mich wohl.

Die Lichtverhältnisse zum fotografieren sind mäßig. Die Motive werden zudem von den vorherrschenden Braun-Ocker-Grau-Grün Farbtönen der Parklandschaft verdunkelt.

P.S. Ich suche wie in der Malerei bei der Motivauswahl nach den Bild gestalteten Konturen, Kontrasten und Formen.

12.12.2025 VHS Kurs: Digitale Fotografie

Der VHS Workshop Digitale Fotografie bei Edith Maria Balk, der heute zu Ende ging, hat meinen Kenntnisstand sowie technische Fähigkeiten im Umgang mit meinen Kameras gefördert. Aber auch die Erkenntnis, dass noch viel Luft nach oben ist.

Das letzte Foto schoss ich im Kursraum.

11.12.2025 VHS Kurs: Digitale Fotografie

10.12.2025 Bergfest beim VHS Kurs

Die digitale Fotografie hat sich entzaubert durch die Nachahmung technischer Möglichkeiten.

9.12.2025 Digitale Fotografie

Vom 8. bis 12.12.2025 belege ich den Grundkurs für Digitale Fotografie, der VHS Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, bei Edith Maria Balk. Der Kurs wird mich befähigen Einstellungen an meiner Kamera zu tätigen, die über die Einstellung Automatik hinaus gehen. Meiner Selbsteinschätzung nach, wo ich zu Beginn stehe, lege ich meinen Kenntnisstand auf einer Skala von 0 bis 10 auf 2 fest. Und die Einschätzung meines Kenntnisstandes nach Abschluss des Kurses auf 10. Heute korrigiere ich die 10 auf 4. Ich bin nicht sicher, ob ich die 4 wirklich am Freitag erreiche. Meine Kamera, eine Nikon-Spiegelreflexkamera für Fortgeschrittene macht 1,5 Tage nur schwarze Fotos, ehe sich Fortschritte in der Handhabung ergeben. Und die ebenfalls mitgenommene Sony Nex 7-Systemkamera ist mir in anderen Fragen rätselhaft.

6/7.12.2025 Zeichne auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt

Wie schon 2024 zeichne ich an der Kreidetafel auf dem WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Tafel viel kleiner ist und der Standort gegenüber der Bühne Besucher dazu anregt, sich direkt an die Tafel zu stellen – für einen guten Blick auf die Bühne. Gut, dass die Marktgäste entspannt auf meine Bitte, Platz zum Zeichnen zu lassen, ausnahmslos positiv reagieren.

2.12.2025 Neues Bild

Habe ein neues Bild begonnen. Über die Farbpalette bin ich mir noh nicht im klaren.

30.11.2025 Kunsthaus Minsk, Potsdam

Das Kunsthaus Minsk, Potsdam zeigt die interdisziplinären Gruppenausstellung Wohnkomplex. Kunst und Leben im Plattenbau. Der Kurator Kito Nedo widmet sich der Frage, wie die ostdeutschen Plattenbau-Siedlungen in der Kunst verhandelt werden. Präsentiert sind Werke, die seit den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart entstanden. Die Architektur der PLATTE wird unterschiedlich hervorgehoben. Sybille Bergemann hat z.B. ein Wohnzimmer in einem Lichtenberger Häuserblocks fotografiert. Maßstab der Zimmer sind Baugleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Raumgestaltung: Tapete, Inventar. Christians Thoelkes Gemälde Kaufhalle führt uns an der Nase. Es versprüht Ostcharme, ist aber laut Entstehungszeit des Bildes von den Spuren der Zeit der Wiedervereinigung längst gekennzeichnet. Markus Draper hat aus Plattenbau-Objekte in Optik eines Rohbaus aus Zinkguss der Ortschaften: Berlin-Marzahn, Neubrandenburg, Magdeburg, Schwedt und Senftenberg. Ihr Erscheinungsbild erinnerte mich an die entkernten Plattenbauten Frankfurt/Oder, die dem INSEK Stadtplanungskonzept Rückbau zum Opfer fielen und die mich zu der Arbeit Rückbau und Shrinking Cities – Rückbau inspirierten. Sabine Moritz 18-teilige Zeichenserie Lobeda, 1991/94 zeigten den Plattenbausiedlungen aus der Distanz. Gebäude, Wege, Rabatten u.a. werden angedeutet, die meisten Flächen aber bleiben weiß, nicht bezeichnet und leer. Gerade so viele Informationen, wie notwendig. Es gefällt mir.

Fazit: Sehendwerte Ausstellung.

29.11.2015 StarUp Vocals

Wohne dem Auftritt des StartUp Vocals auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt bei. Ihr Repertoire reicht von Jazz und Pop. Ich komme in gute Adventszeitstimmung, auch durch die Gerüche der Glühwein- und Essensstände.

28.11.2025 Samurai Museum Berlin

Gemeinsam mit P. besuche ich die Tanzperformance-Aufführung des Kollektiv Elektro Kagura, im Samurai Museum Berlin. Das Tanzensemble verbindet Tanz, Theater, digitale Projektionen und elektronische Musik. Die Aufführung bezieht sich auf die Geistergeschichte der Zehn Teller von Okiku, einem Dienstmädchen, das zu Unrecht beschuldigt, gefoltert, ermordet und nun als rachsüchtiger Geist zurückkehrt. Eine Gruppe Tänzer, die mit Kimonos und mit japanischen Hüten bekleidet sind, tanzt im Tackt einer Trommel. Nach dem die „zu Ende getanzt“ und an den Seiten der Holztribüne zum liegen und ruhen kamen, steigt die Solistin Ichi-Go mit 10 Tellern aus einer auf der Bühne positionierten stabilen Holzkiste tanzperformativ heraus. Die Tänzergruppe rührt sich. Man vermischt sich, kämpft. Erst die Nachlese im Internet erzählt mir, welche Bilder getanzt wurden.

P.S. Das Museum selbst, dass wir Zuschauer durchliefen, um zur Bühne zu gelangen, bestand u.a. aus Vitrinen mit echt coolen Sachen, die ich von Martial-Arts-Filmen kenne. Sehr spannend, sehr außergewöhnlich.

23.11.2025 Wernigerode

Wie schon im vorigen Jahr, erlaube ich mir im November ein paar Tage Berlin den Rücken zu kehren. Diesmal verschlägt es mich in die Kurstadt Wernigerode, die von meiner Heimatstadt Nordhausen mit der Harzquerbahn seit Anno 1899 zu erreichen ist und mir on Kind an bekannt ist. Beim ersten Spaziergang durch die Stadt schwelge ich schnell in Erinnerungen und meine auch einige Fachwerkhäuser wieder zu erkennen. Im Café Burg komme ich mit der Inhaberin ins Gespräch, die ihr Frühstücksbrunch anpreist. Ich frage sie, ob es in der Stadt ein Café, in dem ein grüner Kachelofen im Winter die Gäste wärmte? Dort wärmte ich mich gern im Winter nach der Wanderung und verspeiste dabei den besten Zuckerkuchen meines Lebens. Nein, von so einem Café wüsste sie nichts, aber sie würde ihren Mann, den Bäcker bitten, am Mittwoch Zuckerkuchen zu backen.

P.S. Und schon hatte ich eine Urlaubsverpflichtung.

21.11.2025 Finissage GG3

Während der Finissage im Group Global 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst ist ein Architekt auf meine Arbeit Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnenschutz? aufmerksam geworden. Der Architekt arbeitet bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, wo Christian Gaebler seit 2023 Senator ist. Mit der klmiaresilenten Sanierung des Genedarmenmarkt ist er auch nicht einverstanden. Klimaresilent, das sei das neue Unwort in seinen Kreisen.

Insgesamt ein guter Abend. Nach dem die Gäste gegangen waren, bauten die anwesenden Künstler ihre Exponate ab. Ich war 23 Uhr Zuhause mit meinen 20 Zeichnungen und dem Audio.

20.11.2025 Atelier

Male weiter an Bild mit Jungen, sitzend.

9.11.2025 Rosa Luxemburg

Das Kino Babylon präsentiert: Rosa Luxemburg (1986), unter der Regie von Margarethe von Trotta. Erzählt wird die Geschichte der deutsch-polnischen Sozialistin Rosa Luxemburg. Von Trotta besetzt Barabra Sukowa mit der Hauptrolle. Abgesehen von der Figur Luxemburg zeichnet der Film gleichzeitig ein eindringliches Bild der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation dieser Umbruchszeit.

Im Anschluss an die Vorführung erklärte von Trotta, dass sie insgesamt zwei Jahre für die Vorbereitung verwendet habe. Allein ein Vierteljahr habe sie damit verbracht, rund 2500 Briefe Luxemburgs zu lesen, die sich in einem Archiv der DDR in Ost-Berlin befanden. Auf dieser Basis habe sie die Figur geformt.

Die Regisseurin zeigt einfühlsam ein Porträt der Sozilistin, die sowohl in ihrer politischen Arbeit wie als Privatperson unbestechlich ist.

Hervorzuheben, weil traumhaft ist die Regie und die Kameraführung. Ein Beispiel dafür Anfangsszene: Rosa geht spazieren. Es ist trist, kalt, kein Mensch weit und breit. Aber ein großer, schwarzer Rabe läuft neben ihr und weicht nicht von ihrer Seite. Wenn der Rabe in der Szene fehlte, was würde, wie würde Rosa Luxemburg in dieser Szene auf mich gewirkt haben?

Das Ende des Filmes stellt eindrücklich die politischen Kräfte dar, die ihren wie den Tod von Karl Liebknecht herbeiführen. Das Beide hinterrücks mit einem Gewehrkolben bewusstlos geschlagen worden, ehe man sie durch einen Revolverschuss ermordete. Die Rohheit der Täter und die Begleitumstände, die dazu führten waren schwer auszuhalten für mich.

Fazit: Unbedingt ansehen.

8.11.2025 Berliner Ensemble

Die Aufführung Future Macbeth, des Autoren- und Regie-Teams Pavlo Arie und Stas Zhyrkov, ist unter Mitwirkung von Schauspielstudenten der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, im Neuen Haus des Berliner Ensemble aufgeführt wurden. Das spartanische Bühnenbild ist mit einer Zimmerwandattrappe mit Tür und langgestreckter Fensterlade, drei Drehstühle und ein Sessel ausgestattet. Die Grundidee des Stücks steht in Anlehnung an Shakespeares Drama Macbeth, in der der schottische Heeresführer Macbeth, König Duncan tötet und sich selbst zum König von Schottland krönt. Die Inszenierung verzichtet darauf, Detailgetreu Shakespeares Stoff nachzuerzählen, führt aber die wichtigen Figuren: drei Hexen, König Duncan von Schottland, Lady Macbeth, Banquo, Mackie Teeth und die Hauptfigur Macbeth ein. Slapstick und tiefer greifende Szenen wechselten sich ab, in denen es um Macht, Gewalt und Tyrannei geht. Besonders gefiel mir Fabian Mair Mitterer als Macbeth, der Körper und Mimik stark neben der Sprechstimme einsetzte, wie ich es eigentlich nur von Stummfilmen kenne. Es wird mich nicht wundern, wenn DER noch richtig durch die Theaterdecke geht. Auch das Schauspiel des Elias Nuriel Kohl als König Duncan und Mackie Teeth gefiel mir sehr. Kritik gilt dagegen den Besetzungen der Hexen: Der Hexer Emil Kollmann war beim Schreien, Grölen nicht zu verstehen. Die Hexen-Darstellerinnen Eszter Demecs und Greta Geyer sind sich sowohl optisch wie stimmlich so ähnlich, was mich zur Frage bringt: Wieso braucht das Stück dann Zwei vom Selben? In meinen Augen, eine formale Fehlbesetzung.

4.11.2025 GG 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst

Sitze meinen Galeriedienst im Global Group 3000 ab. Es kommen fünf Besucher während der Zeit. Einer davon, ein Mann, ist mir suspekt. Ich frage mich, ob er die Räume auskundschaftet?

3.11.2025 Atelier

2.11.2025 Zeughauskino

Das Zeughauskino präsentiert in der Reihe Zwischenzeit, Filme von Viola Stephan. In den 90er Jahren, einer Zeit des geopolitischen Wandels, trifft sie auf Menschen, die die Auswirkungen der Übergangsphase spüren. Es entstehen in 4 Ländern Filme. Der Dokumentationsfilm Ślask–Schlesien (OmU mit eng. UT), wurde in Niederschlesischen Dorf Milków/PL gedreht. Kameraeistellungen von einer Blaskapelle vom Steinkohletagebau, ein Frauenchor in und vor Kirche, 3 Frauen auf einem Hof, Arbeiter auf einem Hof an einem Tisch, Kumpel beim Duschen und Umkleiden, Untertage-Kumpel bei der Arbeit, Kamerafahrt mit Auto im Dorf, Umland und Betriebsflächen über Tage des Steinkohletagebaus. Die Kamera beobachtete die Menschen in diesem Dorf. Es gab keine offene Interviewsituation zwischen Filmer und gefilmten.

Wenn die Protagonisten sprachen, schwamm ich zuweilen, weil meine Translate-Fähigkeiten bei schnellem Sprechen nicht ausreichen. Brigitte Bardot, die darin besser ist, hatte leider auch Probleme gehabt mit dem „Alles verstehen“.

Fazit: Ich schätze den Film ist sehenswert. Polnisch/ englische Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

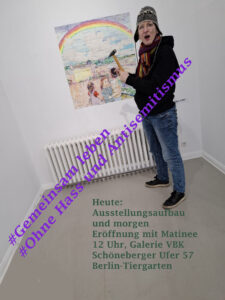

31.10.2025 Vernissage VBK

Mit Brigitte Bardot war ich zur Kunstpreisausstellung der A und A Stiftung, in der Galerie VBK. Ich hatte mich nicht beworben, weshalb ich im Gegenteil zu anderen Anwesenden tiefen entspannt war. Es gab Frei-Getränke und zu Gratis-Häppchen. Ich lernte einen Stephan kennen, der bei boesner arbeitet und sich seinen eigenen Worten nach ein Fachmann für Papiersorten ist. Ich könne ihm Arbeitsproben mitbringen und er würde mir sagen, auf welchem Papier ich gezeichnet habe. Na dann: Ich werde den Mann beim Wort nehmen.

28.010.2025 Atelier

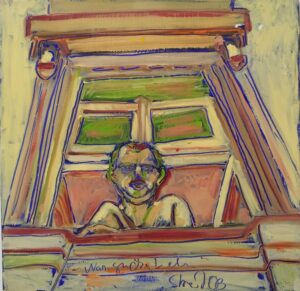

Im Hintergrund ist ein Bild, dass mir gestern bei meiner Aufräumaktion in die Hände gefallen ist. Die Anlage ist ausbaufähig. Ich male es weiter.

27.10.2025 Aufräumen im Atelier

Direkt an der Tür räume ich das Regalfach aus. Dabei entdecke ich drei Aktgemälde von Andrea und Frank, die in den Grundtönen Neapelgelb und böhmischem Grün gehalten sind. Außerdem finde ich ein Selbstporträt, ebenfalls in Neapelgelb sowie Blau-Lila. Alle in einem Format von 100 x 120 cm. Darüber hinaus ein Akt von Frank, das in Neapelgelb und Pink-Lila erstrahlt. Ein weiteres Gemälde zeigt einen stehenden weiblichen Akt in den Farben Rot-Orange und Neapelgelb, beide im Format 160 x 100 cm. Zudem gibt es ein Gemälde einer sitzenden Frau auf einer Decke, in den Grundtönen Neapelgelb und Krapplack, das im Format 100 x 120 cm gefertigt wurde. Alle diese Werke entstanden vor 2006.

Aber auch Arbeiten nach 2006 räume ich aus dem Regal. Ein 3-teiliges Bild von 2008 zeigt eine Untersicht einer Menschengruppe, ohne Köpfe ist darunter. Ich hatte in der Zeit von 2008-2010 einige Bilder so angelegt. Warum ich damit aufhörte und nur noch Draufsichten malte: Ich weiß es nicht.

25.10.2025 Live-Performance

Zum Abschluss der Ausstellung In Transition – From Performance to Exhibition besuche ich mit Freunden und Bekannten aus dem Norden Berlins die Ausstellung (Siehe auch 18.10.2025). Leider waren wir spät dran oder aber die Performer haben nicht lange performant, so dass wir lediglich der Performance von Peter Schlangenbader in Gänze beiwohnten. Wir widmeten uns den Ausstellungsexponate und führten Gespräche über das Gesehene und über andere kunstferne Gegebenheiten.

24.10.2025 Künstlergespräch im GG3

Im Projektraum Group Global 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst nutze ich die Gelegenheit über meine 20-teilige Zeichenserie Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnencreme? zu sprechen. Nach anfänglicher Aufregung bin ich ganz zufrieden mit meiner Performance, da es auch nach dem offiziellen Veranstaltungsteil noch zu interessanten Gesprächen mit Gästen und Künstlerkollegen kommt.

22. und 23.10.2025 Atelier

20.10.2025 Pleinair in Velten

18.10.2025 Performance und Animation/Visuals

Im Rahmen der Ausstellung In Transition – from Performance to Exhibition, Galerie VBK, wird das Performance-Programm Subkunst, Yukihiro Ikutani, Live Animation / Ichi-Gwo o, Tanz / Corinna Rosteck, Visuals (https://www.vbk-art.de/intransition/subkunst-yukihiro-ikutani) aufgeführt. Ich sitze in der ersten Reihe. Corinna Rosteck, Künstlerin und Kuratorin, führt durch den Abend. Erst singt AXL OTL, ein „weißer, hoch gewachsener Mann“, im Kimono auf dem Boden sitzend von 1500 Jahre alten Göttern, die meinem Eindruck nach, hauptsächlich Sex hatten und eine Unzahl Nachfahrens-Götter gebaren. Manche waren guter, andere böser Natur. AXL OTL – Komponist, Japanologe und Literaturwissenschaft für englische Sprache -, begleitet sich selbst auf einer Gitarre. Vor ihm liegt eine japanische Schriftrolle, aus der er auf japanisch singt. Per Beamer läuft zum Gesang ein Comic-Strip von Yukihiro Ikutani, der die Geschichte bebilderte. Zwischen den Programmpunkten der Video-Stil Lipuid light von Ina Klee, auf denen eine Schwimmerin, umgeben von Wasser, ihre Bahnen schwimmt. Die Kamera ist unter Wasser oder sie ist hinter Glas, weil die Schwimmerin sich in einem gläsernen Schwimmbecken befindet. Ich weiß es nicht. Von der schwimmenden Frau werde ich ins Becken gezogen: Die Vision von Unendlichkeit erhielt plötzlich eine realistische Gestalt. Anschließend tanzte die Tänzerin Ichi Go, nach der komponierten Musik von AXL OTL, Szenen aus einem Gesamtprogramm. Die zu beschreiben bin ich nicht in der Lage. Ihr Tanz – einzigartig. Ich bin sicher, sie ist ein Star in ihrer Klasse.

Link zur Companie von Ichi Go & Co: https://elektrokagura.com

17.11.2025 Charlotte (Comic) und Atelier

Treffe Charlotte in Neukölln bei Cappuccino und türkischer Linsensuppe. Wir schauen uns unser Comicprojekt an, dass wie im Mai begonnen hatten. Jede zeichnete ein Panel, dann zeichnete die Andere das Zweite und so weiter. Charlotte hat unsere kleine Geschichte über Maman, eine neun Meter große Spinnenskulptur der Künstlerin Louise Bourgeois, die u.a. vor der Tate Modern, in London/GB steht, mitgebracht und ausgebreitet. Wir sprechen über einzelne Panels. Ich erfreue mich nochmal an der ausdrucksstarken Farbigkeit und der simpel gezeichneten Figuren. Für uns beide geht die Reise mit dem Comiczeichnen nicht weiter. – Aus unterschiedlichen Gründen. Wir wollen uns beim Theaterworkshop im Berliner Ensemble zusammen einfinden. Charlotte hat bereits langjährige Erfahrungen im Kabarett, Improvisationstheater und als Puppenspielerin.

Im Anschluss begebe ich mich ins Atelier, wo ich ausschließlich an dem Bild mit Junge am Strand weiter male.

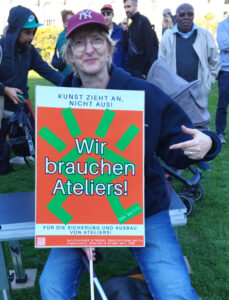

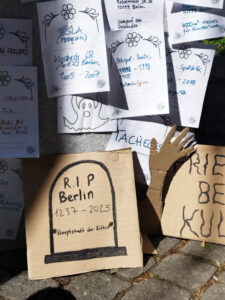

13.11.2025 Künstler protestieren

Mit Brigitte Bardot treffe ich pünktlich am Berliner Abgeordnetenhaus ein. Abermals protestieren wir gegen die Kürzungen des Haushalts für Kultur und Soziales. Staatssekretärin Cerstin Richter-Kotowski der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt empfängt uns trotz Terminankündigung am 1.10.2025 nicht in „ihrem Haus“, um unsere Petition #SOS#SaveOurStudiosBerlin in ausgedruckter Form – mit allen Unterschriften auf 25 Metter Rolle – entgegen zu nehmen. Auch die Vertretung lässt uns nicht ins Haus.Ein Abgeordneter der Grünen kam vor die Absperrung des Abgeordnetenhauses und nahm die Petition letztlich entgegen.

Das im Videoclip zuhörende laute „SOS“ ist aus meinem Hals gekommen. Es hat mich

echt high gemacht, als hätt` ich mir etwas eingeworfen.

Auch der rbb hat darüber berichtet.

11.10.2025 Atelier

Ich male an dem Bild mit sitzendem Jungen mit Kapuzenjacke. Ich beschäftige mich vorwiegend mit der Farbpalette des Hintergrunds und der Kleidung des Jungen. Noch ist nichts entschieden.

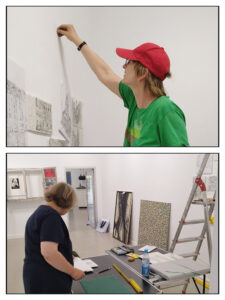

10.10.2025 Vernissage für Herrn Gaebler

Tom Albrecht, Künstler und Gründer der Galerie GG3, begrüßt die zahlreichen Gäste. In seinem Rücken strotzt Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnencreme? freudig wegen seiner erneuten kurzfristigen Präsenz in einer Galerie. Der Künstler Stephan Groß übernimmt das Wort und hält die Einführungsrede. Die fünf Kuratoren der Galerie und Ausstellung präsentieren eine stumme Performance: Es wird ohne Ankündigung im Raum dunkel. Dann, Auftritt der Performer. Alle tragen Masken. Ehe ich mich noch fragen kann, was ich sehe, wird das Licht angeschaltet. Das Publikum beginnt zu Klatschen. Ich auch, aus Höflichkeit. Ich komme mit verschiedenen, auch mir unbekannten Gästen ins Gespräch. Mit Dr. René Knorr, der demnächst Führungen mit Schulklassen in der Galerie durchführen wird, spreche ich am längsten. Er will wissen, was meine Arbeit mit dem Thema Klimakommunikation zu tun hat? Wir sprechen über Sehgewohnheiten, über Auffassungen zur Kunst. Er erzählt mir, dass seine Großeltern ein schönes Bild bei sich hängen hatten, unter dass er sich gern legte. – Dass ihn zum Träumen anregte. – Halb elf brach ich auf. Es war ein langer Tag.

9.10.2025 Ausstellungsaufbau, Galerieaufsicht, Ateliertreffen

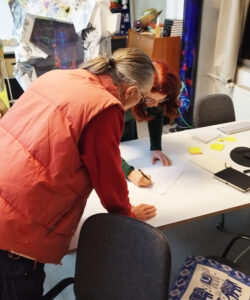

Von 10:30 bis 13:30 Uhr installiere ich die 20 gezeichneten Segmente meiner Serie Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnencreme?, inclusive Audio mit Player und Kopfhörer im Raum von Group Globel 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst.

Anschließend fuhr ich in die Galerie VBK, wo ich heute Aufsicht für die Show In Transition from Performance to Exhibition hatte. Dylan Scott, Archiv-Mitarbeiter des Vereins, half mir Gott sei Dank dabei, die zahlreichen technischen Geräte zum Laufen zu bringen. Es kamen nur wenige Besucher, was mich nicht verwunderte, da keine Live-Performance stattfand wie zur Vernissage.

18 Uhr, nach Galeriedienstende holte mich Brigitte Bardot ab. Sie fuhr mich ins Atelierhaus, wo ein Treffen mit den Kollegen stattfand. Thema war wieder mal: Was können wir für den Erhalt des Berliner Atelierförderprogramms tun?

5.11.2025 We are closing

Nach 20 Jahren schließt das Buchstabenmuseum seine Türen, dass sich im Stadtbahnbogen im Berliner Hansaviertel befindet. In der taz heißt es: „…Wir (sind) an einem Punkt (angekommen), wo es ohne finanzielle Unterstützung einfach nicht mehr geht.“, erklärt Gründerin und Leiterin Barbara Dechant der taz-Reporter Andrea Hergeth. Das Museum hat typografische Objekte aus dem öffentlichen Raum gesammelt, bewahrt, dokumentiert und dauerhaft ausgestellt. Lange nicht, endende Warteschlangen blockieren den Eingang. Bedauerlich, dass wir erst durch die Schließungsankündigung auf das Museum aufmerksam geworden sind. Mit weniger Besucher in den Ausstellungsräumen, hätten wir noch mehr entdeckt.

4.10.2025 Vernissage

Punkt 17 Uhr beginnt die Vernissage In Transition from Performance to Exhibition, in der Galerie VBK. Nancy ist extra wegen der Vernissage angereist aus Niedersachsen. Sie erfreut sich an den zahlreichen Performance, die an diesem Abend vorgeführt von verschiedenen Darstellern werden . Mein Ausstellungsbeitrag Die Zuwanderin: Das Tun läuft über einen Monitor. Der Ton wird über einen Kopfhörer empfangen, nur an diesem Abend nicht. Die Geräuschkulisse verschluckt jeden Ton. Am Ende zählt man 300 Gäste.

3.10.2025 Preview

Preview der Ausstellung In Transition from Performance to Exhibition, bei der ich mit der Filmdokumentation Zuwanderer: Das Tun, von Wilda Wahnwitz beteiligt bin. Es wurde der Film Transit von Angela Zumpe vorgeführt. Zumpe begibt sich darin auf die Spuren ihres Bruders, der mit 21 Jahren von der BRD, in die DDR auszog. Zumpe selbst ist damals 13 Jahre alt. Der Film ist schwierig für mich. Zumpe selbst war nicht anwesend.

P.S. Zwischen 20-30 Gäste waren inclusive der beteiligten Künstler anwesend.

1.10.2025 Protest vor dem Abgeordnetenhaus

Am Berliner Abgeordnetenhaus wird erneut gegen Kürzungen des Haushalts für Kultur und Soziales protestiert. Ich habe mich auf Krücken mit der BVG in Stellung gebracht mit Gleichgesinnten. Auch Brigitte Bardot unterstützt unseren Protest. Halb eins etwa werden wir in Haus gebeten. Cerstin Richter-Kotowski, Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (seit Juni 2025), empfängt uns im Treppenhaus. In einem Kreis um sie herum hören wir ihr zumeist zu. Sie erklärt, dass sie den Bestand an Ateliers von bis zu 2000 Arbeitsräumen erhalten wollen. Neue stellt sie nicht in Aussicht. Verpflichtungsermächtigungen erteilt der Senat nicht, was heißt, das der Senat sich aus seiner bisherigen Position herauszieht. Es bleibt schwammig, ohne jegliche Zusage. Zum Abschluss übergeben wir unsere Petition, die rd. 6500 Unterschriften zählte. Wie kündigten an, dass wir am 13.10.2025 wieder kommen. Abermals mit der Petition im Gepäck. Wir besuchten noch die Tribüne. Im Plenarsaal wurden wir zur Kenntnis genommen. Man ermahnte uns, das wir nicht zu stören haben. Fotos, Rufe, Plakate, nichts sei erlaubt. Da es zu dem Zeitpunkt unserer Anwesenheit nicht um Themen ging, die mit unserem Protest zu tun hatten, blieben wir nur eine halbe Stunde.

30.09.2025 Atelier

Ich male und stecke mit dem neuesten Werk noch voll in den Anfängen. Nach dem ich die großen Formen definierte, suche ich jetzt das Farbpalette, die es halten kann.

28.09.2025 Open Studios

Von 15 bis 20 Uhr, öffnet das Atelierhaus Schön13 seine Türen für Open Studios. Ich zeige Malerei und einige Freilicht-Zeichnungen. Ich bin recht zufrieden mit der Auswahl meiner Werke. Viele der Besucher kamen durch einen Artikel in der Morgenpost.

Link: https://atelierhausschön13.de

27.09.2024 ProtestFest auf dem Steinplatz, Berlin-Charlottenburg und Atelier

Unter dem Motto: Gemeinsam setzen wir ein Zeichen gegen Kürzungen in Kunst, Kultur und Sozialem!, ruft der BBK Berlin auf zu protestieren.

Mit dabei sind Berliner Kunsthochschulen, Kulturinstitutionen, freie Künstler*innen und Sozialverbände.

Starke Rede zum Abbau der Atelierförderung durch den Senat, von Frauke Boggasch, Künstlerin und Sprecherin des BBK Berlin:

https://www.youtube.com/shorts/r9YQ9x9dNak?feature=share

.

Anschließend fuhr ich ins Atelier, um für die Open Studios am Folgetag das Atelier herzurichten. Unser Atelierhaus Politiker hatte dazu eingeladen.

24.09.2025 Ahrenshoop/Darß

Schon wieder Darß: Diesmal bin ich direkt in Ahrenshoop untergekommen, direkt in Strandnähe. Ich zeichne meist am Strand, auch häufig Strand mit Strandkörben.

19.09.2025 Zeughauskino

Das Zeughauskino präsentiert eine Buchvorstellung und Filmeinführung: Thomas Helbig und Fabian Schmidt, der Reihe Nach Shoah. Die Autoren haben Bücher zu den Filmen Westernbork, 1944 und Historie(s) du cinéma, Episode 4B: Les signes parmi mous geschrieben. Mit Form des (Ge)denkens war der Abend übertitelt. Westernbork war ein niederländisch verwaltetes Judendurchgangslager, unter direkter deutscher Verwaltung der SS. Der Film bildet verschiedene Szenen im Lager ab, die z.T für den Film. inszeniert sein dürften. Der tonlose und kommentarlose s/w Film wurde schnell zu einer Aufmerksamkeitsgeduldübungen, da die Kamerabilder ebenfalls wenig abwechslungsreiche Motive boten. Das gesamte Dokument ging 2,5 Stunden, erklärte der Autor. Die Aufnahmen des Dokuments werden nach dem Krieg in verschiedenen Werken verwendet. Der Film ist in Gänze auch kostenfrei im Internet verfügbar.

Thomas Helbigs Buch beschäftigt sich mit einer der acht Videos der Serie Histoire(s) du cinéma, des Regisseurs Jean-Luc Godard, der zig laufende und statische Bilder zusammenfügte, Schriftbilder hinein montierte. – Selbst auch den Film mit Texten unterlegte. Es ist für den Einen interessant in seine Welt einzutauchen. Für mich nicht.

18.09.2025 Atelier

Habe an dem Bild mit sitzendem Jungen weiter gemalt. Währenddessen hörte ich das Hörbuch Die Stadt der Engel, von Christa Wolf, dass die Autorin selbst liest. Es handelt sich um eine autobiografische Prosa. Mich interessieren heute die Passagen besonders, in denen sich Wolf auf die USA bezieht. Da sind Entwicklungsvorgänge beschrieben, die sich heute in Great Amerika auf gräuliche Weise abbilden.

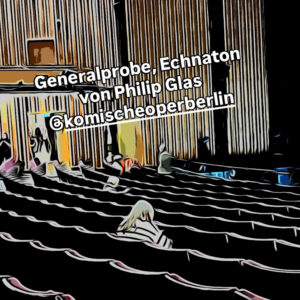

17.09.2025 Komische Oper

Ich war mit Brigitte Bardot bei der Generalprobe der (Rock) Oper Jesus Christus Superstar, von Andrew Lloyd Webber. Regie führte der mir unbekannte Andreas Homoki. Die Aufführung war für den Hanger, Flughafenfeld Tempelhof, konzipiert. Bis zu 500 Darsteller, darunter 350 Laiendarsteller waren geboten, um die Passionsgeschichte Jesus Christus zu erzählen. Die Aufführung selbst habe ich im Rollstuhl sitzend verbracht, da ich auf den Stühlen nicht sitzen konnte. Große Schmerzen hatte, da die Knieorthese, die ich zur Zeit tragen muss, auf dem Sitz auflag, drückte und starke Schmerzen verursachte. Ich fragte nach einer Alternative beim Personal. Der vierte Mitarbeiter setzte mich in einen Rollstuhl vor die Zuschauerreihen. Yaeh.

Die Aufführung war so lala. Es gab Höhepunkte, sobald Maria Magdalena, dargestellt von Ilay Bal Arslan oder Jörn-Felix Alt als Herodes sang. Insgesamt war es mir zu flach. Die Choreografie der Laiendarsteller und Tänzer sogar ermüdend. Viel Tamm Tamm und nix dahinter. Vermutlich ist auch die Musik mir zu gefällig, als dass ich das Musikwerk nicht in so einem Haus wie die Komische Oper sehen möchte. Passt doch besser auf den Ku`damm.

Fazit: Kein Weiterempfehlen.

14.09.2025 Tag des Denkmals

Besuch des unter Denkmal stehenden Staatsratsgebäude der DDR, am Schlossplatz 1, Berlin-Mitte, am Tag des Denkmals. Mit Nancy nehme ich an einer Führung durch das ehemalige Staatsratsgebäude teil. – Heutiger Sitz der Privaten Hochschule European School of Management and Technology (ESMT). Molly Ihlbrock, Leiterin der Unternehmenskommunikation, führt uns durch das geschichtsträchtige Haus, dass ich erstmals am 8.09.2019 (siehe Blogeintrag) besuchte. Vorlesungs-, Fest- und Bankettsäle, elegante Empfangsbereiche und Seminarräume – wurden auf zwei Etagen besichtigt. Frau Ihlbrocks Führung war insgesamt unbefriedigend, was auch andere aus der Gruppe so empfanden. Die Geschichte des Gebäudes vor dem Einzug des ESMT war ihr unzureichend bekannt. Über das ESMT wusste sie mehr zu sagen. Zum Beispiel, das unter Altkanzler Gerhard Schröder das ESMT laut einem Erbschaftsvertrag das Gebäude nebst Garten für 125 Jahr nutzen kann. Das ESMT ist laut Vertrag verpflichtet das Gebäude denkmalgerecht zu sanieren und zu pflegen. Bei näherer Betrachtung ist die Einhaltung der Denkmalgerechten Sanierung und Nutzung sehr zu Gunsten der ESMT gestaltet wurden, unter Zustimmung des Landesdenkmalamt Berlin. Zu sehen am Bespiel der großen Vorlesungsräume, die durch eine Trennwand geteilt wurden. Zwar ist die Zwischenwand innerhalb von 24 Stunden zu entfernen, aber welcher Umstand muss eintreten, damit die Stadt Berlin gebietet, dass die ESMT die Wand zurück baut? – Ein Regierungswechsel etwa?

Das ESMT bildet Wirtschaft-Eliten aus. Es ist ein surrealer, ideologischer Nutzungswandel vollzogen wurden mit dem Einzug der ESMT. Es schmeckt mir bitter im Mund.

13.09.2025 7Seen Havelfahrt

Nancy ist zu Besuch. Wir machen die 7Seen Havelfahrt, ab Lindenufer, Berlin-Spandau. Die Anreise ist für mich etwas beschwerlich, aber auf dem Schiff selbst ist dann genug Zeit mein Knie „zu beruhigen“.

Auf der 3,5 stündigen Schiffstour gibt es einiges zu sehen. Neben historischer Uferbebauung und dem Schiffsfahrtgebiet am Südhafen Spandau, schaue ich „gefühlt“ jedem Segelboot nach. Auch @emmaernsteinwand widmet ihnen besondere Aufmerksamkeit. In mein persönlichen Aufzeichnungen werde ich notieren: Wir sind beide Seebären.

11.09.2025 Galeriedienst

Mit Rosika Janko Glage verrichte ich meinen dreistündigen Galeriedienst. Brigitte Bardot fährt mich hin und holt mich ab wegen meiner immer noch bestehenden Gehbehinderung nach einem Unfall. Da sie eh da ist, schaut sie sich die Ausstellung Dialog der Zeiten an. Sie lobt die Ausstellungsstruktur und macht sogar einen Eintrag ins Gästebuch.

10.09.2025 Straußberger Platz

Erst Eis essen am Straußberger Platz. Dann zeichne ich ein Eckhaus des Platzes, von der Karl-Marx-Allee aus.

8.09.2025 Nach Shoah – Moderne Dokumentarfilme über die Zeit des Nationalsozialismus

Brigitte Bardot und ich schauen im Zeughauskino uns den Dokumentarfilm Was bleibt, von in der Regie von Gesa Knolle, Birthe Templin an.

Die Regisseurinnen interviewen Dietlinde, die in einem Lebensbornheim als Tochter einer Aufseherin des Konzentrationslagers Ravensbrück geboren wurde. Sie wuchs bei ihrer Tante auf, die ihr Adoptivkind körperlich misshandelte. Erst später erfährt Dietlinde von der Täterschaft ihrer Mutter als KZ-Aufseherin. Sie wirft ihrer Mutter nicht ihre NS-Vergangenheit vor bis sie Akteneinsicht in ihre Täterakte hat. Demnach hat ihre Mutter Häftlinge gequält, gefoltert und womöglich getötet. Das kann sie nicht weg reden, nicht verzeihen. Dietlinde bekommt Depressionen und nimmt professionelle Hilfe in Anspruch. Während sie sich mit der Familiengeschichte auseinandersetzt, redet sich ihre Tochter um Kopf und Kragen, sie hätte nichts mit der Vergangenheit ihrer Oma zu tun. Schließlich habe sie die nicht gekannt. Nur die Stief-Oma, und gegen die kann sie nichts sagen. Die war immer gut „zu mir“. Die hat „mir nie was getan“. Fotos werden von Dietlindes Mutter ins Kamerabild eingeführt, die sie in Uniform, auch mit einem ihrer zwei Schäferhunde zeigte. Auf einem Foto ist Dietlindes Mutter und ihre Schwester im Schwedt-See zu sehen. Sie baden direkt vor den Türen des KZs. Neben dieser (Täter)-Familie erhält die Jüdin Erna de Vries, Holocaust-Überlebende, ihre Tochter und Enkelin eine Stimme. De Vries ist 1943 mit ihrer Mutter zusammen vom Wohnort Kaiserslautern über Saarbrücken ins KZ Ausschwitz-Birkenau deportiert wurden. Sie arbeiteten in einem Außenlager, bis Erna krank wurde und einem Todesblock zugewiesen wurde. Ernas Erzählung nach hatte sie einen SS-Aufseher gebeten, es zu gestatten, dass sie sich von ihrer Mutter verabschieden kann. Dieser lehnte ab. Es ist ihr dennoch gelungen. Die Frauen treffen sich in einem der Lagergänge, im Wissen, dass sie sich nie wiedersehen. Im Film geht Erna nicht darauf ein, wodurch sie überlebt. Nur das ihre Mutter in Ausschwitz stirbt. Ernas Tochter erzählt davon, dass sie mit den Erfahrungen Ihrer Mutter und auch die ihres Vaters, der ebenfalls Holocaust-Opfer war, schon in ihrer Kindheit in Berührung kam. Die Eltern hätten zwar noch nicht direkt von den Demütigungen, Ängsten, Quälereien usw. erzählt, aber ihren Gesprächen war zu entnehmen, das die Zeiten einmal anders waren. – Dass man Bspw. kein Essen hatte. Obwohl sie einerseits eine sehr schöne Kindheit hatte, saß die Vergangenheit ihrer Eltern immer mit ihnen am Tisch. Sie kommt zu dem Fazit, das ihre Mutter selbst eine sehr glückliche Kindheit verlebte, die sie stark und optimistisch machte, so dass sie trotz dieser unsagbar tragischen Erfahrungen, nie aufgehört hat, das Leben zu lieben. Ernas Tochter habe einerseits eine glückliche Kindheit verlebt, aber durch die Familiengeschichte ihrer Eltern, habe ihre Kindheit auch gewisse Schwere. – Sie ist sich sicher, über die „Leichtigkeit ihrer Mutter“ verfüge sie nicht. Auch ist sie nicht begierig darauf, soviel und offen über die schlimmen Erfahrungen zu reden. Ganz anders dagegen ihre Tochter, also Ernas Enkelin, die alles Wissen will. – Jeden Pups, jede Kleinigkeit über Ernas Leben. Die auch Ernas Vorträge, in denen sie über die Holocaust-Erfahrungen spricht, begleitet.

Im nachfolgenden Gespräch mit der Regisseurin Birthe Templin, die in Norddeutschland und Argentinien aufwuchs, erfuhren wir, dass ihr Großvater bei der SS war und an Massakern in Italien beteiligt war. Ich dachte gleich, dass sie hiermit eine Art Stellvertreterfilm drehte, da diese über ihre Vergangenheit zutiefst verschweigt, wie diese zu reflektieren. Templin verwies darauf, das vor 1945 sich viele Juden dort ansiedelten. Ab 1945 viele Nationalsozialisten ins Land kamen. Da es nur eine jüdische Schule gab, gingen die Juden und die Nationalsozialisten Kinder zusammen in eine Schule bis den Erwachsenen aufging, dass sich das mit ihrer Vergangenheit nicht vereinbarte. Daraufhin bauten die Nationalsozialisten eine eigene Schule. In ihren Erinnerungen kam es nicht zu Übergriffen, zumindest hatte Templin nichts davon mitbekommen. Es gab Verbote, das ja, wie dass sie mit dem und dem nicht mehr spielen durfte. Ihre Eltern zogen sich nach und nach aus dem Umfeld der nationalsozialistischen Gesinnungsleute zurück. Templin erzählte noch, dass es ein Interview mit einer anderen KZ-Aufseherin geführt hatte. Diese wurde nach dem Krieg zu einer Haftstrafe verurteilt. Auf die Frage, was sie als das Schlimmste ihrer Erfahrungen nach der NS-Zeit betrachte, antwortete sie: Dass ich in einer Koje ihrer jüdischen Häftlinge schlafen musste. Das Interview wurde durch den Sohn verhindert. Inzwischen ist die Interviewte verstorben, dadurch gibt es neue Möglichkeiten fügt sie an.

Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Erna_de_Vries

Link: https://www.dhm.de/zeughauskino/vorfuehrung/was-bleibt-13279/

7.09.2025 Tschoban Fondation – Museum für Architekturzeichnung

Gemeinsam mit Brigitte Bardot besuche ich die Schau Pläne und Träume – Gezeichnet in der DDR, in der Tschoban Fondation – Museum für Architekturzeichnung. Professionelle Zeichnungen für konkrete Bauaufgaben stehen neben privaten Zeichenblättern, die nach der Arbeit zuweilen auch fern jeglicher technischen Realitätsvermögens gestaltet großartige Visionen beinhalten: hier Auftragsbilder, da Wunschproduktion! Über 140 Zeichnungen wurden auf zwei Etagen aus Beständen öffentlicher Sammlungen, Archive und Privatbesitz präsentiert.

Das Museum ist ein viergeschossiger Massivbau mit gläsernem Staffelgeschoss und wurde vom Moskauer Büro SPEECH Tchoban & Kuznetsov entworfen. Die geschlossene Fassade ist mit architektonischen Skizzen in Reliefform dekoriert. Die Fassade verweist damit direkt auf seinen Nutzungszweck. – Zeichnung, Zeichnung, Zeichnung. Ich mag das Gebäude sehr und werde sicherlich nicht das letzte mal dort eine Ausstellung besucht haben.

5.09.2025 Vernissage

Die Vernissage Dialog der Zeiten, in der Galerie VBK, war gut besucht. Mit Gerd Logemann, Architekt und Künstler habe ich mich ausführlich unterhalten. Sein beruflicher Hintergrund und meine Arbeit über die Architektur, über die Geschichte und über die Nutzungsform des Gendarmenmarkt boten allerlei Gesprächsstoff. Während unseres Gesprächs trat der Bildhauer Robert Schmidt-Matt an mich heran und fragte, ob ich gehört habe, dass an heißen Tagen ein Spiegelei auf der Steinwüste des Gendarmenmarkts gebraten worden sei (laut CDU-Politiker Armin Laschet, Berliner Zeitung vom 16.03.2025). Ich verneinte. In späteren Recherchen hieß es, die rbb-Reporterin Olga Patlan habe bei gemessenen 52 Grad Celsius Bodentemperatur einen Bratversuch unternommen – jedoch ohne Erfolg. Das Internet behauptet, Eier würden bei 62 Grad Celsius stocken. Link: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/av24/video-berlin-hitze-ei-braten-sonne-heiss.html

3.09.2025 Ausstellungsaufbau

@emmaernsteinwand hilft mir beim Aufbau meiner 17-teiligen Zeichenserie Herr Gaebler, benutzen Sie Sonnenschutz?, die aus Bleistiftzeichnungen auf Kapa besteht. Alle Teile sind lediglich durch tesa Powerstrips miteinander verbunden. Für den ganzen Aufbau benötige ich etwa drei Stunden. Echt lang. – Kaum zu glauben.

1.09.2025 Natur

Struktur, Farbe, Form: Die Natur bietet mir als Künstlerin die besten Vorlagen.

31.08.2025 Badetag, Darß

Heute ist Badetag am Weststrand. Ich war schwimmen. Um ins Wasser zu kommen, brauchte ich ewig. Gezeichnet hatte ich auch. Was: Wasser, Sand, Strandzelte.

30.08.2025 Prerow, Darß

Heute am Strandabschnitt 36 von Prerow mit den Dinos gewesen, die ich für einen neuen Dino-Film vorsorglich mitnahm an den Darß. Noch ist es nur eine Idee für einen kleine Videoclip. Mal sehen was daraus wird.

28.08.2025 Zingst

Besuche das Ostseeheilbad Zingst, das etwa 20 Autofahrminuten von meinem Ferienort entfernt ist. Dort kam ich an einen Schaukasten mit Plakat Pittiplatsch dem Lieben und seinen Freunden vorbei. Pittiplatsch gehörte zu den Vorbilder meiner Kindheit. Klar, dass ich mich mit seinem Abbild ablichten ließ.

Zu den weiteren Attraktionen zählte für mich die Leckbar, in der Klosterstraße 14, wo ich das Beste DDR-Softeis meines ganzen Lebens aß. Es war so gut, dass ich gleich eine zweite Portion kaufte.

P.S. Ansonsten ist Zingst nicht so mein Fall. Es ist mir einfach zu städtisch.

27.08.2025 Ahrenshoop, Strandzugang Bungalowsiedlung Krull

Auch dieses Jahr (siehe auch Blogeintrag vom 20.08.2024 ) suche ich die Nähe der Radaranlage der NVA auf, die unweit des Strandzugangs Bungalowsiedlung Krull, Ahrenshoop teils im Wasser, teils auf der Abbruchkannte der Steilküste liegt. Beim Warnschild vor Lebensgefahr gehe ich nicht weiter, zeichne. Einige Spaziergänger gehen an mir vorbei in Richtung der Anlage. Kommt zurück und zeigt mir Fotos der Anlage aus der Nähe. Hoch, also nach oben an der herunterstürzenden letzten der drei Anlagen könne man im Gegensatz zu vorigem Jahr derzeit nicht rauf klettern. Es sei zu steil.

26.08.2025 Zeichne

Heute zeichne u.a. ich in Wieck. Es finden sich hier Reetdach gedeckte Wohnhäuser. Nicht wenige davon sind Feriengasthäuser und im Stile ihrer historischen Vorbilder erbaut. Der Wohnkomfort ist darin standardisiert und unseren aktuellen Ansprüchen angepasst. Auch ich bewohne eines dieser Häuser.

24.08.2025 Darß

Wie schon im vorigem Jahr verbringe ich etwas Zeit auf dem Darß. Durch meinen Unfall vor 2 Wochen ist meine Mobilität zwar eingeschränkt, aber, ach, Ostsee geht immer.

23.08.2025

Die Bundesregierung öffnet die Türen ihrer Ministerien. Mit Brigitte Bardot besuchte ich das Justizministerium und das Auswärtigen Amt, die beide fußläufig vom Hausvogtei Platz liegen. Wir durchliefen in jedem Haus Sicherheitskontrollen. Selbst meine Krücken machten eine Transportbandfahrt und wurden durchleuchtet. In den Foyers standen verschiedenste Informationsstände, die ausnahmslos mit zugewandten Vertretern ihrer Arbeitgeber besetzt waren. An vielen Informationsständen wurde man animiert, ein Quiz zu machen, dem wir gelegentlich folgten. Es gab sehr viele Hilfestellungen. Die Veranstalter wirkten darauf bedacht, Wissen über ihre Arbeit zu vermitteln, statt jemanden vorzuführen, der vermeintliche Wissenslücken hat. Die Veranstalter wirkten darauf bedacht, Wissen über ihre Arbeit zu vermitteln, als jemanden vorzuführen. Wer sich beteiligte, kannte sich mit Merchandising-Artikel beglücken. Wir sind mit Honig, Kugelschreiber, Notizblöcke, Trillerpfeife, Waffel, einigen Broschüren zufrieden abgetreten.

Fazit: Im nächsten Jahr gern wieder, aber mit mehr Zeit dafür einplanen.

Nicht positiv ist die Architektur des Erweiterungsbaus des Auswärtigen Amts aus dem Jahr 1999, entworfen von Thomas Müller und Ivan Reimann. Zeitgleich entstanden auch die Regierungsgebäude, die ähnliche stilistische Merkmale aufweisen dürften: Lichthof, hohe Stelen, strukturierte Glasfassaden und Fenster.

22.08.2025 Zeughauskino

Das Zeughauskino zeigt die Filmreihe: Dokumentarische Positionen: Rainer Komers. Komers ist Kameramann und Regisseur.

In 480 Tonnen bis Viertel vor zehn (1981, WDR) begleitet er im Direct Cinema-Stil Arbeiter am Südhafen von Duisburg-Hochfeld mit einer selbst geführten Kamera. Grobkörnige Schwarzweißbilder zeigen Geselligkeit, harte Arbeit, zunehmende Technisierung und Ungerechtigkeiten der Fachkräfte aus der Zeit als Hilfsarbeiter.

In Ruhr Record (2014) verzichtet aufs Gesprochene und setzt auf eine Sinfonie aus Klang und Rhythmus, die den regionalen Alltag fotografisch in Szene setzt. Sie zeigt einen querschnittartigen Alltag: Pferderennbahn neben Wagenplatz, Kleingarten neben Hochofen, Stadtautobahn neben Gartenteich, Zechenschließungen neben Hightech-Fabrikation.

Fazit: Komers beschreibt sich selbst als beobachtenden Dokumentaristen, der lediglich die Kamera drauf hält auf sein Sujet. Sowas kann gelingen, in seinem Fall, nein. Ich habe mich über lange Strecken gelangweilt.

17.08.2025 Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst

Heute zweiter Ausflug der Biennale Berlin. Diesmal besuchen wir das KW in der Auguststraße 69. Brigitte Bardot, Sandra und Yvonne sind wieder an Bord. Vorab, die Architektur, innen wie außen, mag ich nicht. Große Aufmerksamkeit schenkte ich dem Mega-BH El Corpiño, von 1995/2025, das aus Argentinien stammende Künstlerin Kikí Roca als Mitglied des Kollektivs Las Chicas del Chancho y el Corpiño gestaltete. So einen großen BH hatte ich mein Lebtag nicht gesehen. Die Arbeit steht in Zusammenhang mit der argentinischen Militärdiktatur-Rhetorik, mit dem Morde an politischen Gegner*innen verschleiert werden sollten. Die ironische Reaktion der Künstlerinnen auf eine maskulinistische Äußerung des Provinzgouverneurs (“… müssen wir ihr die Krise die Brust bieten …”) kritisiert den korruptionsbedingten wirtschaftlichen Niedergang und fordert Gerechtigkeit durch die Mütter und Großmütter der Verschwundenen auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires.

16.08.2025 Käthe, Pey Bau, Zeughauskino

Auf dem Weg zum Pey-Bau – Deutsches Historisches Museum, der das Zeughauskino derzeit beherbergt, sag ich Käthe „Hallo“, die ich in Form der Pietá-Plastik in der Neuen Wache antreffe.

Anschließend geh ich zum Pey-Bau, warte darauf, dass die Kasse des Zeughauskino öffnet. Auf einem Baugerüst nehme ich Platz und zeichne den modernen Gebäudeteil des Historischen Museums.

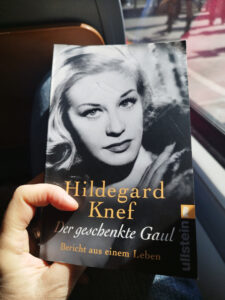

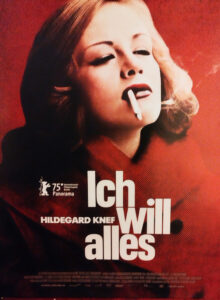

Im Abendprogramm des Zeughauskino wird der deutsche Film Die Sünderin, 1950, in der Regie von Willi Forst vorgeführt. In den Hauptrollen Hildegard Knef, in der Rolle der Prostituierten Marina und des Kunstmalers Alexander, besetzt mit Gustav Fröhlich.

Marina`s Stimme aus dem Off erzählt die triste Geschichte ihres Lebens, die nach einem umfangreichen Rückblick zur Anfangsszene zurückkehrt. Schon früh lernt Marina am Beispiel ihrer Mutter, das es sich lohnt mit lukrativ betuchten Herren zusammen zu tun. Marina selbst ist durch die Zudringlichkeiten ihres Stiefbruders zu einer missbräuchlichen Erfahrung gekommen, aus der sie mit nahm, dass sie mit den Schuldgefühlen ihres Gegenübers zu etwas verdienen kann. Nach dem sie erwischt werden, sie aus der elterlichen kleinen fliegt, geht sie nach München. Hier besucht sie Bars auf, in denen betuchte Herren bereits auf sie erwarten. Als sie den Maler Alexander kennenlernt, der eines Abends volltrunken die Bar betritt, ändert sie ihr leben. Marina nimmt sich seiner an. Irgendwas hat sie an ihm getriggert. Ihre Stimme aus dem Off spricht: Liebe.

Ich bin kein Fan der Rolle der Marina. Ich denke, denke: pathetisch, pathetisch, pathetisch. Das übertrifft sogar jedes mir vorstellbaren 10 Groschenroman. Mir fällt es auch schwer, den Film im Kontext seiner Zeit zu betrachten. Nee, never ever ist das authentisch.

12.08.2025 Krank

Gestern gestürzt, dickes Knie. Arztbesuch. Nichts neues. Kühle das Knie. Zeichne an Motiven des Gendarmenmarkts weiter. Mache viele Pausen.

11.08.2025 Atelierbesuch

Rene K., der sich 2024 bei der Ausstellungspräsentation Balancing the Scales. Fairness in the Palette of Art, in meine Installation Shrinking Cties – Rückbau verguckte, ist heute Gast im Atelier. Leider war ich 1,5 Stunden vor seinem Eintreffen im Cafe Rix gestürzt und nun gehunfähig, weswegen ich keine Arbeiten aus dem Lagerbestand zeigen konnte..

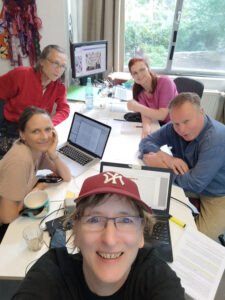

8.08.2025 Arbeits-Fünfer-Gruppen Treffen

Mitglied der Arbeits-Fünfer-Gruppe des Atelierhaus Schönstedtstraße 13 gewesen, um kreative Ideen gegen die Abwicklung des Atelierförderprogramms zu entwickeln. Gemeinsam setzen wir uns für die Zukunft unserer Atelierräume ein. Es gibt Ideen und den Willen erfolgreich unsere Interessen zu vertreten, sichtbar sind aber auch strukturelle Hindernisse, die sich bremsend auswirken könnten.

5.08.2025 Visite des Alexanderplatzes

Auf dem Alexanderplatz umlief ich das Alea 101, das am Fuß des Fernsehturms steht. Neben Fotos der Fassade besuchte – erstmals – die Geschäfte im Erdgeschoß darin. Im Jahr 2015 hatte mich das Alea 101 zu der Installation Wagenburg – Eine Oase der Ruhe in mitten der Stadt inspiriert inspiriert. Das Gebäude wurde von 2012 bis 2014 gebaut. In den oberen zwei Etagen befinden sich 14 Wohneinheiten. Engel & Völkers bietet dort u.a. eine Penthouse Wohnung mit 170 m² für 4.194 € monatlich, inclusive Wohnbereich, zwei Schlafzimmern, zwei Bädern, Hauswirtschaftsraum und einer privaten ca. 70 m² Dachterrasse mit Blick über Berlin an. Ein Blick nach oben lässt die Vermutung zu, das viele Wohnflächen des Gebäudes nicht genutzt werden, nicht vermietet sind. Mein aktuelles Interesse für das Objekt hat mit der Arbeit Wem gehört die Stadt? zu tun, zu der dieses Gebäude ebenfalls gehöre soll.

4.08.2025 Petition zum Erhalt der Neuköllner Atelierhäuser

Nach vier Tagen Arbeit konnte ich heute die finale Fassung der Petition zum Erhalt der Neuköllner Atelierhäuser an meine Kollegen des Atelierhaus Schönstedtstraße 13 weiterleiten. Es war dabei hilfreich, dass ich meinen Entwurf mit Nancy Happ und Josephine Riemann durchgehen konnte. Sie haben einen Wortschatz, ich habe einen Wortschatz, man ergänzt sich. Die Bedrohung, dass die Förderungen für unsere Ateliers durch den Berliner Senat nicht erneuert wird, ist real. Ich stehe dann mit meinen ganzen Kunstsachen auf der Straße. Vor allem aber habe ich ohne Atelier gar keine Möglichkeit jemals noch ein Bild in Eitempera zu malen. Das Atelier war durch das Atelierförderprogramm immer gesichert. Jetzt ist gar nichts mehr sicher.

War auch im Atelier malen.

3.08.2025 Atelier

Herrlich – im Atelier an einem Bild zu malen.

Und weil’s mir so gefällt, mein künstlerisches Dasein, entscheide ich mich dazu ein neues anzufangen. Die ersten Konturen mit Tusche finden wie von selbst auf den noch weißen Malgrund.

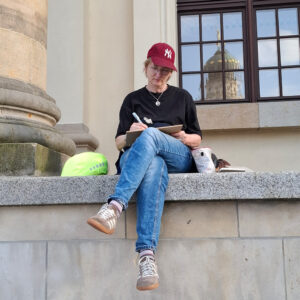

27.07.2025 Am Gendarmenmarkt gezeichnet

Habe den Gendarmenmarkt abgestritten nach einem geeigneten Standort für eine Zeichnung. Nahm letztlich Platz auf den Stufen des Deutschen Doms mit direkten Blick auf den Französischen Dom. Ich zeichnete das historische Gebäude aber nicht. Zum einen, zu kompliziert, ich fühlte mich aus der Übung. Zum anderen flankierten mein Sichtfeld zu viele Passanten. Ein Eckhaus der Markrafenstraße wählte ich als Motiv, was ich auch an dem Tag fertig stellte.

25.07.2025 Happy Fake News Party

Im Rahmen der Ausstellung Schlaustärke. Klimaschutz statt Fake News, im Projektraum GG 3000, findet der Workshop Happy Fake News von Tom Albrecht mit anschließender Party statt. Im Workshop geht es gleich zur Sache. Zuerst redeten wir über den Unterschied zwischen einer Fake News und einer Lüge, die voneinander nicht immer leicht zu unterscheiden sind. Daran anschließend sammelten alle Gäste Fake News. Zum Schluss sortieren wir sie nach Kraft und Subversion. Den besten Drei erwarteten wertvolle Preise mit hoher Symbolkraft! Für meinen Vorschlag Lügenpresse erhielt ich den 2. Platz. Brigitte Bardot, die mich begleitete, für Migranten sind faul zu arbeiten, den 3. Platz. Der 1. Platz ging an einen jungen Mann. für: Die AFD ist nicht rechtsradikal.

22.07.2025 Zaungast bei Anna Netrebko & Yusif Eyvazov

Ich war mit Brigitte Bardot Zaungast des Classic Open Air Konzerts mit der russischen Sopranistin Anna Netrebko, dem aserbaidschanische Tenor Yusif Eyvazov, der georgischen Mezzosopranistin Anita Rachvelishvili und dem argentinischen Bariton Fabián Veloz. Das Konzert wurde wegen starker Regenfälle um einen Tag verlegt. Laut Medienberichten war es nicht ausverkauft. Als Zaungast hatte ich keinesfalls vergleichbare akustische Bedingungen wie die Gäste, die im Zuschauerraum saßen. Das ist deshalb so, weil nicht permanent Passanten an deinen Sitzplatz vorbei schlendern und sprechen. Das Sprechen, das Rascheln, das Füße schlurfen…all das hast du da nicht. Das ist belastend. Ich kann daher nicht sagen, ob die Netrebko ein tolles Dings hat. Ich wurde einfach zu oft, zu häufig abgelenkt.

Anschließend saß ich noch auf ein Getränk mit Brigitte im Erdinger Brauhaus am Gendarmenmarkt. Wir kamen mit einem Ehepaar aus Neuzelle ins Gespräch. Sie hatten Tickets für das Konzert.. Sie erzählten, dass sie beim Betreten des Zuschauerraums von ukrainischen Demonstranten aufgefordert, das Konzert zu boykottieren. Es handle sich schließlich um eine Putin-Freundin, die nicht zu unterstützen sei. Das Ehepaar verwehrte sich gegen diese dumme Aufforderung. Die hätten doch gar keine Ahnung. Ich selbst habe von Protesten gegen den Auftritt von Anna Netrebko nichts mitbekommen.

16.07.2025 Dokumentation

Mit Brigitte Bardot auf dem Alexanderplatz, der voller Menschen ist. Vor dem Kaufhof ist eine Bühne aufgebaut von der es laut herunter blökt. Gegenüber an der Weltzeituhr ebenfalls heftiges Geblöke, durch einen einzigen Mann an einem Bass. Eine Eisverkäuferin weiß davon zu berichten, dass der Platz die Vorort zur Hölle ist. Was hier für Zeug rumrennt. Auch vor der Polizeistation gibt es keinen Respekt. Vorige Woche war sie Zeugin, wie ein Polizist Scheiße vor deren Tür weggemacht haben.

Ich betrachte die Baustelle des Covivio-Towers. Der Sockelbau ist abgeschlossen. Die ersten Etagen des Turmes sind installiert. Neben Handels- und Geschäftsräumen werden dort auch Wohnräume entstehen. Ich höre im Bewusstsein der neuen Wohneigentümer – es werden doch keine Mieter sein bei der prominenten Lage – hin. Betrachte die Menschen auf dem Platz. Jeder und alles will etwas sein. Das werden die darin dann betrachten. Von denen kann man dann alles mithören. – Live, versteht sich. So viel Luxus muss schon sein. Auch der Mynd-Tower ist gewachsen, der am Kaufhof Gebäude klebt. Ich will, muss meine Arbeit an Wem gehört die Stadt dringlichst weiterführen.

13.07.2025 Biennale Berlin

Heute einen Ausflug zur Biennale Berlin, in die Lehrter Straße 60, gemacht mit Brigitte Bardot, wo wir Sandra und Yvonne trafen. Auf zwei Etagen, eine überschaubare Kunstmenge mit aktuell politischen Hintergründen über Unterdrückung und Repression u.a. Oftmals ohne Hinweistafel ablesend, nicht in dem Kontext, wie der Kurator es darstellt, zu verstehen. Was nicht schlimm ist, solange überhaupt was daran inspiriert.

Mir gefiel besonders die installative Arbeit von Elshafe Mukhtar, When Bots Rule a Great Nation [Wenn Bots eine große Nation regieren]. Elshafe Mukhtar bezieht sich auf die ersten Tage des Kriegs, der nach dem Zusammenstoß zwischen den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) und den Sudanesichen Streitkräften (SAF) des Landes seit dem 15. April 2023 im Sudan tobt. Es handelt sich dabei um den dritten größeren innerstaatlichen Konflikt im Sudan nach den beiden Sezessionskriegen. Unter den ersten Zielen der RSF waren Museen und Archive, worauf Mukhtar u.a. direkt Bezug nimmt. Mir gefällt die Reduktion der Zeichnung sowohl in Linie wie in Farbe.

P.S. Die anderen Standorte der Biennale besuchen wir auch bestimmt noch.

11.07.2025 Konzerthaus Berlin

Am Konzerthaus dirigiert Joana Mallwitz das Musikstück Schelomo – Hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester, von Ernest Bloch. Sheku Kanneh-Mason, gerade Artist for Residence am Konzerthaus, spielt das solistische Violoncello. Das Cello steht hier stellvertretend für die Stimme Salomos, die anderen Instrumente, das vielstimmige Volk.

Nach der Pause dirigierte Mallwitz von Dmitri Schostakowitsch, die Sinfonie Nr. 11 g-Moll op. 103 „Das Jahr 1905″. Die Sinfonie setzt sich kritisch mit der Geschichte Russlands auseinander. Das macht sich auch in der Dramatik und fülle der Instrumente bemerkbar. Es ging richtig zur Sache. Streicher, Bläser, Harfe, Blech- und Schlaginstrumente. Ich war beeindruckt vor allem von den militärischen Schlaginstrument-Sequenzen und der Trompete.

10.07.2025 Atelierbesuch

Gäste, die nicht zu @48stundennk kommen konnten, konnte ich heute doch noch mit auf Entdeckungsreise meiner Bilderwelt mitnehmen. Beide sind langjährige und große Fans meiner besonderen malerischen Perspektiven.

9.07.2025 Absurdität und Atelier

Der Wortlaut: „Die Bedeutung von Energieeffizienz in der Kunstbranche lässt sich nicht leugnen. Bei meinem Besuch auf Ihrer Homepage a-streit.de war mir sofort klar, dass Ihre vielfältigen künstlerischen Projekte nicht nur kreativ, sondern auch ressourcenschonend gestaltet werden können. Ihre Arbeiten wie Die Beauftragte und“ so weiter, das erreichte mich heute per Email. Mir wird ein Gespür für Nachhaltigkeit bescheinigt von der Adressatin Sarah S, Cham, Schweiz. Es bestehe die Möglichkeit einer Förderung wenn das Energieaudit meiner Beauftragten sowie künstlerischen Arbeit ein durchschnittliches Einsparpotentiale von 19,4% ausweist. Sie können mir Photovoltaikanlagen, verschiedene Leuchtmittel und Optimierungen meiner bestehenden Abläufe empfehlen. Zuerst würde ein unverbindlicher Termin vereinbart, bei ich geprüft werde, ob ich für die Förderung berechtigt bin. Anschließend erfolgt die Einreichung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), daraufhin kommt ein staatlich geprüfter Auditor… gefolgt von einem Abschlussgespräch… „In der Branche habe der Adressat bereits zahlreiche Einsparmöglichkeiten identifiziert, die auch mich in der künstlerischen Arbeit unterstützen könnten. „Wann haben Sie nächste Woche Zeit …?

Meine Beauftragte, aha, ich musste lachen. Die Vermutung liegt nahe, das ChatGPT Webseiten nach bestimmten Schlagworten durchsucht hat und so auf mich aufmerksam wurde.

Später im Atelier: Erwarte morgen Atelierbesuch. Erst male ich, dann verbringe ich 26 Arbeiten aus Lagerbeständen in mein Atelier zur Ansicht.

8.07.2025 Wolfsburg, Museum

Mit dem ICE fahre ich für 7,99 € nach Wolfsburg, wo ich Nancy Happ treffe. Wir besuchen die Ausstellung Schwerelos, mit fünf Werken von Leonardo Erlich, im Kunstmuseum Wolfsburg.

Wir steuern zuerst in der großen, komplett abgedunkelten Kunsthalle die 13 Meter hohe Rakete an, die an einer Empore andockt. Im Inneren sind verschiedene Spiegel eingebaut, die die Insassen aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Vom Boden aus, auf Augenhöhe, ist ein Guckfenster eingelassen, durch das ich Nancy beobachte. Sie liegt in X-Meter Höhe im Inneren der Rakete auf einer stabilen Acrylglasplatte sich abgelegt und in Bewegungen gerät, die Schwerelosigkeit nachahmen. Sie strengt sich an, gibt alles. Ist die Beste! So bald sie sich allerdings nicht bewegt, ist sie nur ein bekleideter Klecks weit oben über meinem Kopf. Ich mache Videos und Fotos davon. Die Illusion einer Schwerelosigkeit kann ich nicht erkennen. Im schwerelosen Raum gibt es keinen Zustand, wo man seine Gewichtskraft spürt. Als ich mich selbst etwas später auf der Acrylglasplatte zum Affen mache, spüre in jedem Moment, dass ich nicht im Raum frei von Schwerkraft bin. Erlichs Versuch, durch visuelle Mittel zu erzeugen, ist als fehlgeschlagen. Und wenn Niemand da ist, der einen dabei fotografiert oder filmt, bleibt nur die Erinnerung an eine Aktion ohne echtes Erleben.

Eine Aufsichtsperson erklärt mir, dass es erlaubt und erwünscht ist, Bilder zu machen. Klar, damit wird die Ausstellung kostenlos virtuell beworben.

Ein halber Mondkörper aus einer Holzunterkonstruktion, Styropor, Putz, Farbe von etwa 20 Meter Durchmesser ruht, gemäßigt ausgeleuchtet, im Raum und wartet auf seine Entdeckung. Ein schmaler Zugang führt hinein. Im Inneren erwartet einen eine 360-Grad-Rundumprojektion aus Sternenkonstellationen und Bildern nächtlich hell erleuchteter Orte mitsamt ihren Straßennetzen. Die Bodenfläche der Kuppel ist verspiegelt, eine Rundumprojektion trifft auf die Innenhaut der Halbkugel wie auf den Borden. Das Gleichgewicht gerät ins Wanken. Sphärische Klänge begleiten die abgespielten Bildfolgen. Aus der Perspektive eines Körpers in der Luft, der sich ins Weltall bewegt, werden Nancy und ich in einer Dauerschleife immer wieder die selben Bilder sehen. Zu Beginn ist die Ansicht der Erdoberfläche aus etwa 200 Meter Höhe. Mit zunehmender Höhe verwandeln sich die noch eckigen Flächen in Kreise, die immer schneller und kleiner werden, bis sie hektisch flirren und schließlich das Weltall erreicht ist – hier erkenne ich die Milchstraße.

Wir machen unzählige Fotos. Meine Sympathie für die Installation ist sehr niedrigschwellig. Der halbrunde Raum und die Projektionen erinnern mich doch zu sehr an Besuche im Planetarium. Nur das Hörspiel mit Wissenswertes über den Weltraum fehlen.

Das Haus Pulled by the Roots ist ein Nachbau eines Bürgerhauses, aus der Weinbrenner-Ära im Maßstab 1:1. Im Jahr 2015 hing es an einem Baukran in Karlsruhe über dem Marktplatz. Die aus den Fußboden ragenden Baumwurzeln sollen den Eindruck vermitteln, als sei das Haus gerade rüde aus seinem urbanen Kontext herausgerissen wurden. Aus Anlass der bevorstehenden 300-Jahrfeier wurde die Stadt auf Links gekrempelt, was dazu führte, dass es unzählige Baustellen gab, die zu Behinderungen über mehrere Jahre führten. Unter dem Titel Die Stadt ist der Star – Kunst an der Baustelle haben Stadt und ZKM zwölf Orte in der Stadt mit Installationen, Happenings und temporären Großskulpturen bespielt. Eine dieser Orte war das Haus am Kran. Interessanter Hintergrund, die Arbeit ohne diesen Baustellenkontext im Kunstmuseum Wolfsburg zu präsentierten ist dagegen unvorteilhaft. Es entwertet es, macht das Kunst am Bau-Werk zu einer musealen toten Masse. Schade, schade.

P.S. Auch hier wieder nur nette Fotos und das Fazit: Ding ohne echtes Erleben.

Das Werk Die Cloud ist wohl die am wenigstens beachteste Arbeit der Ausstellung, obwohl man direkt nach Eintreten in die Halle darauf zuläuft. Sie besteht aus Digitaldrucken, die mit Keramiktinte auf ultraklarem Glasscheiben durch LED-Leuchten in einer Holzvitrine in Szene gesetzt werden. Steht man direkt vor der Vitrine, sieht man eine Wolke, in einem kaltem Weißton. Tritt man an die Seite, eröffnet sich ein anderes Bild. Es sind 9 Glasscheiben, die hintereinander verbaut, verschiedene Wolkenbilder darstellen. Jedes Bild unterscheidet sich von den der anderen. Ich komme ins Schwärmen: Es erinnert mich an den Aufbau von Malerei. Da wird geschichtet, Farbe auf Farbe. So entsteht Tiefe und die Illusion, es handle sich um einen 3-Dimensionalen Raum, obwohl das nicht geht, auf Flachware (Ausdruck für 2-dimensionalen Maluntergrund). Die Illusion eines 3-D Raums gelingt Erlich hier. Es habe echt was damit erlebt.

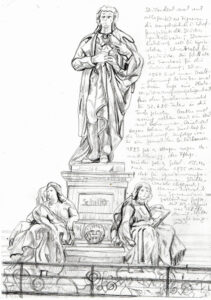

7.07.2025 Ich Zeichne

Ich zeichne erneut das Konzerthaus, diesmal im Format DIN A4. Tue mich wie gestern immer noch schwer mit dem Thema Berliner Gendarmenmarkt. Um es mir mit dem Zeichnen nicht ganz zu verderben, entschließe ich mich das Sujet zu wechseln. So zeichne ich zu meiner Serie Ukraine-Krieg, Vladimir Selenskyj und Ursula von der Leyen, was mir leicht von der Hand geht. Auch das verwendete Papier ist gut. Ich weiß allerdings nicht, was das für eine Papiersorte ist.

6.07.2025 Ich zeichne

Zeichne Motive vom Gendarmenmarkt. Tue mich schwer. Auch das Papier macht mir Ärger. Bin genervt und unmotiviert. Es kommt zu Ausschuss.

5.07.2025 Recherchearbeit

Heute verbringe ich Zeit mit Recherchen zur Sanierung des Berliner Gendarmenmarktes. Neben eigenem Fotomaterial werde ich für meine geplante mehrteile Zeichnung des Gendarmenmarkts auch auf Material aus dem Internet zurückgreifen. Interessant zu erfahren dabei war, dass der Platz einst mit geschützten Grünflächen versehen wurde. Diese Flächen mussten mit Machtergreifung der Nationalsozialisten weichen. Der Platz sollte als Aufmarschplatz für propagandistische Veranstaltungen dienen. Seit 1936 wird der Platz von einem großflächigen Muster quadratischer Platten dominiert, das in Grundzügen noch vorhanden ist.

4.07.02025 Vernissage-Besuch: Schlaustärke. Klimaschutz statt Fake News – Dokumentation

Mit Brigitte Bardot habe ich die Vernissage Schlaustärke. Klimaschutz statt Fake News – Dokumentation, des Projektraum Group Global 3000 – Galerie für nachhaltige Kunst besucht. Künstler thematisierten darin den Umgang mit Fake News in Politik, Presse und in Social Media. Verschiedene Ansätze wie Medien fanden Verwendung. Ich traf Maria Korporal, Merit Fakler und Tom Albrecht, die für den Projektraum arbeiten bzw. an der Ausstellung beteiligt sind.

3.07.2025 Atelier

Präsentationen von 48 Stunden Neukölln entfernt und ins Lager gebracht. Anschließend eine kleine Zeichnung vom Atelierhof angelegt und etwas gemalt.

1.07.2025 Gendarmenmarkt, Hitze

Sitze am Abend auf dem Gendarmenmarkt. Die Tagestemperaturen in Berlin zeigen 37-38 Grad Celsius an. Der Platz hat tags ordentlich Sonne getankt. Es ist mir nach Abkühlung. Ich denke über die vergangenen Diskussionen, um die kürzlich abgeschlossene klimagerechte Sanierung des berühmten Platzes nach. Mein Interesse für den Gendarmenmarkt steht mit der Ausstellungsbeteiligung Dialog der Zeiten – Zwiegespräche, bei der ich mich auf eine Arbeit aus dem VBK-Archiv des Grafikers Eberhard Franke (*1936-2004) beziehe. Franke war ein Chronist der Stadt, unter anderem hat er auch Grafik des Gendamenmarkt 1995 angefertigt. Franke hat den Gendarmenmarkt seinerseits abgebildet, ich werde es dabei nicht belassen, sondern mich in dem Zusammenhang mit der kürzlich beendeten klimagerechten Sanierung des Platzes befassen.

Lese Kritiken dazu im Internet. Die Kritiker sind sich einig, dem Platz fehlt es an Natur.

P.S. Ein, zwei Straßenlaternen vom Gendarmenmarkt hätt ich gern auch vor meiner Tür.

30.06.2025 Zeughauskino, Reihe: Bezeugen und erzählen

Der Film, Lang ist der Weg, von Herbert B. Fredersdorf und Marek Goldstein, wurde von 1947 bis 1948, in Deutschland (ABZ) gedreht. Es ist der erste und bisher letzte Spielfilm in jiddischer Sprache. Er stellt das Leben der Holocaust-Opfer bzw. -Überlebenden in den Mittelpunkt. Neben Spielszenen werden auch einige Dokumentarszenen verwendet, was für die noch junge Filmgeschichte selten Anwendung fand (meine Vermutung).

Der Film erzählt die Geschichte der jüdischen Familie Jelin. Mutter Hanna und Vater Jakob Jelin erleben mit ihrem erwachsenen Sohn David den deutschen Angriff auf Polen, die anschließenden Repressalien des NS-Regimes, die Zuweisung ins Warschauer Ghettos, die Deportierung ins Vernichtungs- und Arbeitslager Auschwitz, wo sich erstmals Wege der einzelnen Familienmitglieder trennen. Sohn David flieht aus den Deportationswagon und schließt sich bis Kriegsende den Partisanen an. Nach Kriegsende zieht es ihn nach Warschau zurück, wo er seine Mutter hofft zu finden. Dabei lernt er Dora, eine deutsche Jüdin kennen. Sie werden ein Paar. Die Mutter hat Auschwitz überlebt, der Vater wurde dagegen sofort vergast.

Thematisiert wird im Weiteren die Befreiung der Holocaustopfer sowie Stationen der Rückführung der Menschen in ihre Herkunftsländer. Verschiedene Flüchtlingslager, in denen auch Opfer des Holocaustüberlebende zu meinem Erschauern in eingezäunten Ghettos verbracht werden. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was da in den Menschen vorgegangen ist.

Zum Ende des Films wird die Übertragung des jüdischen Kongresses dargestellt, der die Schließung der Lager und die Öffnung Palästinas als neue Heimat fordert. Schließlich finden sich Mutter und Sohn auch durch eine Suchanzeige wieder.

29.06.2025 Last Day: 48 Stunden Neukölln

Heute zählte ich mehr Besucher im Atelier zu den Vortagen. Gespräche führte ich über den Müther Turm in Binz, den ich bei meinem Ostseeaufenthalt im November 2024 zeichnete. Der ehemalige Rettungsschwimmerturm ist sehr bekannt unter Ostsee-Kennern. Auch seinen Architekten Ulrich Müther kennt man. Die Zeichnung ist häufig Anlass für Gespräche. Ich präsentiere das Werk daher nicht ohne Kalkül. Mit einer Ingenieurin kam ich ins Gespräch über Verknüpfungen zwischen Kunst und Wissenschaften. Das bot auch die Gelegenheit auf meine Konzeptarbeit Die Beauftragte hinzuweisen. Auch politische Themen zum Krieg zwischen Israel und Iran kamen zur Sprache, wie in dem Zusammenhang stehenden News des Präsidenten der USA zum Abwurf seiner Super-Panzerbombe über die Atomanlagen des Irans… Beunruhigendes eben.

Da Brigitte Bardot mich unterstützte, besuchte ich auch die anderen Ateliers im Atelierhaus, die in großer Zahl geöffnet waren. Mit Lou Favorite habe ich mich etwas ausführlicher unterhalten. Er „lebt“ in einem dunklen Atelier mit vielen hohen Regalen. Die Fenster sind vor Blicken von Außen mit Stoffen verhangenen. Große Arbeitsplatten, auf denen seine collageartigen abstrakt-figürlichen Farbzeichnungen liegen, dominieren den Raum bedeutungsvoll und lassen erahnen, das Lou hierauf seine künstlerische Arbeit verrichtet. An den freien Wandflächen sind verschiedene seiner Papierarbeiten zu betrachten. Sehr anders als bei mir.

28.06.2025 48 Stunden Neukölln

Juchhu, da liest eine Besucherin in meinem 2019 veröffentlichten Arbeitsjournal 2 Die Beauftragte. Ich könnte vor Freude ein Rad schlagen. Die an Wissenschaft orientierte Konzeptarbeit zum Thema Lärm- und Vibrationsarbeitsschutz hat mir bei der Umsetzung so viel Freude gemacht, dass ich heute noch breit Grinse, wenn ich damit in Berührung, in Erinnerung komme.

27.06.2025 48 Stunden Neukölln

300 Veranstaltungsorte meldet der Veranstalter von 48 Stunden Neukölln. Das Atelierhaus Schönstedt 13 meldet höchste Beteiligung seit 2006. Die Besucherzahlen sind mau. Sicherlich wird es morgen besser.

26.06.2025 Atelier

Heute herrichten des Ateliers für die Gäste der Offenen Ateliers, im Rahmen des Kunst und Kulturfestivals Neukölln. Das dauert etwa 12 Stunden.

25.06.2025 Berliner Ensemble, B.B.

Brigitte Bardot und ich sahen die Aufführung Die heilige Johanna der Schlachthöfe, von Bertolt Brecht, im Berliner Ensemble. Die Regie führte der mir bis dahin unbekannte Dušan David Pařízek. Das Stück bezieht sich auf Krisen des Kapitalismus im Angesicht der Weltwirtschaftskrise von 1929 und ihrer Folgen, die sich stetig wiederholt. Ganz gemäß Marx’scher Theorie, mit denen sich der Dramatiker zu dieser Zeit umfänglich beschäftigte. Mitautoren sind Elisabeth Hauptmann und Emil Burri.

Die tragische Figur des Stücks ist die gutgläubige Johanna Dark, gespielt von Kathleen Morgeneyer. Sie arbeitet für die Schwarzen Strohhütte, eine Art Heilsarmee. Dark möchte den ausgesperrten Arbeitern in den Chicagoser Schlachthöfen den Glauben an Gott näherbringen. Zu Beginn macht sie die „Unterprivilegierten“ selbst für ihr Elend verantwortlich und unterstellt ihnen einen Mangel an „Sinn für das Höhere“. Sie glaubt, dass der arme Mensch nur dann „Höheres“ erreichen kann, wenn er es auch will – was mich an dieser Stelle zum Kichern brachte. Im Verlauf des Stücks erkennt sie ihren Irrtum und versucht angesichts des Elends, den Fleischkönig Mauler, gespielt von Stefanie Reinsberger, dazu zu bewegen, die Schlachthöfe zu öffnen, damit die Arbeiter wieder Lohn und Arbeit haben. Doch Mauler, hin- und hergerissen zwischen Gefühl und Geschäft, entscheidet sich am Ende für den Wachstum seines Vermögens und den Ausbau zu einer (Super)Macht usw.

Dušan David Pařízek hat als Kleingedrucktes im Programmheft den Fremdtext Atlas Shrugged von Ayn Rands eingefügt, kurz bevor Johanna vor den Toren des Schlachthofs völlig entkräftet und halb tot zu den Schwarzen Strohhütten zurückgebracht wird. Praktisch war es so, dass die Schauspieler von der Bühne abgingen außer Stefanie Rheinsberger. Sie erklärte dem Publikum, dass sie machen könnten was sie wollten, sie aber habe so eine Spielwut, sie müsse jetzt weiter spielen. Kaum den Satz beendet trug sie das freiheitsliebende Manifest vor. Nein Vortrag ist nicht korrekt, sie wetterte lauthals und sehr gestisch als Vertreterin der Kapitalist*innen (aka Verstandesmenschen, Händler und Erbauer) gegen die Schmarotzer und „Nullen“. In dieser Rolle unterschied sie sich deutlich von der Rolle des Fabrikanten Maulers. Die Zuschauerreihen leerten sich. Brigitte und ich blieben sitzen, uns erinnernd an früherer Zeiten, wo Zuschauer zu Mitspielern wurden – unfreiwillig.